Qu’est ce que l’économie circulaire et peut-on s’en passer ?

Face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, le modèle économique classique, dit “linéaire”, montre ses limites : pollution, raréfaction des ressources naturelles, accumulation des déchets… C’est dans ce contexte qu’émerge l’économie circulaire, qui propose une utilisation raisonnée des matières premières et de l’énergie. Quels en sont les grands principes ? Et les applications au quotidien ? On vous explique tout, concrètement !

Extraire, produire, consommer, jeter… Cette logique du modèle économique classique a permis une forte croissance, mais pèse aujourd’hui lourdement sur la planète. Le modèle circulaire rompt avec le gaspillage et l’obsolescence programmée pour entrer dans une logique de production durable, où la réduction des déchets, la réutilisation et le recyclage deviennent la norme.

Économie circulaire : de quoi parle-t-on ?

L’économie classique est aussi appelée “linéaire” : l’extraction de ressources permet la production, puis la consommation d’objets, qui sont jetés, et ainsi de suite. À l’inverse, dans une économie circulaire, les produits sont conçus pour être consommés, puis réparés, transformés, réutilisés sans passer par la case déchets. En cherchant à boucler la boucle, l’économie circulaire fait une utilisation plus raisonnée des matières premières et de l’énergie.

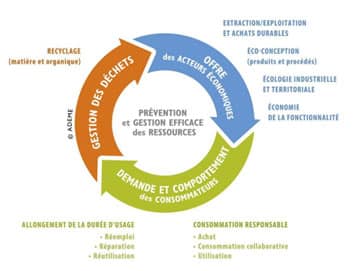

L’économie circulaire : 3 domaines, 7 piliers

Les trois objectifs du modèle circulaire

L’économie circulaire poursuit trois grandes ambitions, qui entrent dans la dynamique de la transition écologique :

- Préserver les ressources naturelles en limitant l’extraction

- Réduire les déchets grâce au réemploi, au recyclage et à la consommation responsable

- Créer de la valeur durable, notamment en développant des filières (recyclage, réemploi…)

| Quelles différences avec l’économie verte ? L’économie verte englobe une vision plus large : transition énergétique, énergies renouvelables, préservation de la biodiversité. L’économie circulaire, elle, se concentre sur la gestion des matières et des ressources. Les deux approches se complètent, notamment pour la transition vers une économie neutre en carbone. |

Quels sont les grands principes de l’économie circulaire ?

Pour répondre aux trois objectifs de l’économie circulaire, il faut se poser la question “comment faire en sorte que cet objet ait le moins d’impact possible ?” Il existe plusieurs leviers, à différentes étapes du cycle de vie des objets :

- Dès la conception et la fabrication : utiliser moins de ressources pour le même produit ; utiliser des ressources plus vertueuses ou plus locales ; éco-concevoir des produits durables qui pourront être facilement réemployés (utilisés comme tels en seconde main) ou réutilisés (utilisés sous forme de pièces détachées, recyclés) ; lutter contre l’obsolescence programmée

- En fin de vie : développer des filières de réemploi ou de recyclage

Entre les deux, les comportements des consommateurs évoluent dans le cadre de l’économie circulaire, avec des réflexes de réemploi et de réparation.

Pour s’y retrouver : le lexique de l’économie circulaire !

Écoconception : les produits éco-conçus sont pensés dès le départ pour être réparables, recyclables et durables, avec un impact environnemental le plus limité possible (transport des matières premières, produits utilisés…). Ils doivent être faciles à démonter, avec des pièces universelles ou faciles à reproduire, pour être réparés ou démantelés facilement avant l’upcycling ou le recyclage. Et cela concerne tout type d’objets, comme des meubles, des smartphones, des vêtements…

Reconditionnement : un appareil ou objet reconditionné a déjà servi, il est donc de seconde main, mais il a subi des tests de fonctionnalité et des réparations avant d’être remis en vente. Parfois, seul son emballage a été ouvert et le produit n’a même jamais servi !

Recyclage : le recyclage arrive en fin de vie d’un produit. Il consiste à collecter des matériaux et à les réintroduire dans le système de production après traitement : le verre des bouteilles est fondu pour créer de nouvelles bouteilles, certains plastiques sont utilisés sous forme de textiles, certains textiles deviennent des isolants… Dans l’économie circulaire, le recyclage est considéré comme le dernier recours : avant, les objets sont réutilisés, réparés, upcyclés… plutôt que de devenir des déchets à recycler !

Réparation : allonger la durée de vie des objets est un des piliers de l’économie circulaire. Plus un objet dure longtemps, et moins son impact est important. Plutôt que jeter, le premier réflexe est donc de (faire) réparer !

Seconde main : utiliser un objet qui a déjà servi, cela évite de créer des déchets, et c’est valable pour quasiment tout ! Électroménager, véhicule, vêtements, équipement sportif ou informatique… Se fournir en ressourcerie, via le troc ou des plateformes spécialisées est une pratique de plus en plus appréciée des foyers français. En 2024, le marché de la seconde main a progressé de 12 % en France, tous objets confondus. Concernant le textile, la seconde main représentait 5 milliards d’euros en 2023, et plus de 7 milliards en 2024.

Surcyclage ou upcycling : cela consiste à récupérer des matériaux ou des objets dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en produits de qualité ou d’utilité supérieure. Par exemple, des sacs créés à partir de bâches en fin de vie, du mobilier créé à partir de palettes ou de chutes de bois…

Et la consommation responsable, dans tout ça ?

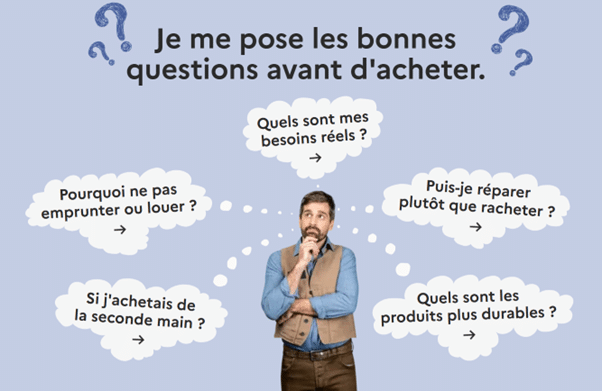

L’économie circulaire concerne les entreprises productrices, mais aussi… les acheteurs ! Citoyens et citoyennes, entreprises, collectivités, associations, etc. ont une place dans l’économie circulaire, dès qu’ils choisissent de consommer un objet ou un service.

Aller vers une consommation responsable, c’est notamment acheter moins mais mieux : privilégier des produits locaux, durables et réparables, ou des services neutres en carbone (artisans à vélo…) ; réduire l’impact environnemental de ses achats (grouper ses achats, acheter sans emballage…)

Consommer autrement, c’est aussi penser une économie de la fonctionnalité. Quésaco ? Il s’agit de vendre (ou acheter) un usage plutôt qu’un objet : emprunter ou louer une perceuse, une camionnette, un sac à main ; partager une voiture entre voisins, proposer du covoiturage… Tout ça participe aussi de l’économie circulaire !

| L’économie circulaire à l’échelle d’un territoire, c’est possible ? L’économie circulaire peut dépasser le mode conception-production-achat-réemploi : à plus grande échelle, les territoires peuvent créer des synergies industrielles, en mettant autour de la table collectivités, entreprises et société civile. Par exemple, la chaleur résiduelle d’une usine peut servir à chauffer un bâtiment voisin, les déchets d’une filière deviennent la matière d’une autre… L’entreprise vendéenne Argistyle transforme des terres de déblai de chantiers en briques et plaques de terre crue pour la construction et la rénovation des bâtiments. |

Quels exemples concrets d’économie circulaire au quotidien

Dans la vie de tous les jours, l’économie circulaire peut s’incarner dans de nombreuses situations… à condition de stopper certains automatismes bien ancrés, et de se poser les bonnes questions avant de sortir sa carte bleue !

Source : epargnonsnosressources.gouv.fr

Réparer avant de jeter

Le premier réflexe lorsque la voiture tombe en panne, c’est de la réparer ! Pour un jean troué, un grille-pain qui fait des siennes ou un lave-linge qui fuit… c’est pareil. De nombreux objets peuvent encore servir s’ils sont réparés. Plusieurs options :

- Faire appel au service après vente de la marque ou à un réparateur,

- Faire soi-même ou apprendre à le faire : l’économie circulaire permet de reconnecter les citoyens et citoyennes avec certains apprentissages, comme la couture, le bricolage du quotidien… Pour cela, on peut par exemple participer à des repair cafés, des temps conviviaux où l’on vient apprendre à réparer ses objets.

| Bon à savoir ! L’ADEME a ouvert un service de diagnostic de pannes, la chambre des Métiers et de l’Artisanat propose une carte pour identifier les réparateurs près de chez soi, et la loi anti-gaspillage a permis la mise en place d’un bonus réparation, une aide pour réparer son électroménager, ses chaussures ou textiles. |

Faire le choix de la seconde main

Ressourceries, friperies, plateformes de revente entre particuliers… Les solutions ne manquent pas pour acheter de seconde main plutôt que neuf ! Ou pour donner une seconde vie à des objets dont on n’a plus l’usage.

La seconde main permet de faire de réelles économies, mais aussi d’éviter concrètement des déchets : la plateforme Backmarket, spécialisée dans le matériel électronique d’occasion (ordinateurs, smartphones, tablettes…) déclare avoir évité 1512 tonnes de déchets électroniques en 2023.

Mais la seconde main est aussi créatrice d’emplois et d’inclusion : les ressourceries et recycleries, les centres de tri des textiles (Emmaüs, Le Relais…) ou certaines entreprises de reconditionnement de matériel électronique et électroménager (Envie 85, AFB…) sont bien souvent des entreprises d’insertion, qui permettent de lutter contre le chômage de longue durée et l’exclusion. En 2024, par exemple, la marketplace Label Emmaüs a créé 830 emplois.

Et une fois le produit vraiment en fin de vie (oui, ça arrive !) ? On peut veiller à ce qu’il rejoigne la bonne filière de recyclage, en suivant les guides de tri de son territoire.

| Bon à savoir ! En Vendée, le moteur de recherche Trivaou répond à toutes les questions, et le site Refashion permet de localiser les points de collecte textile. |

Acheter durable

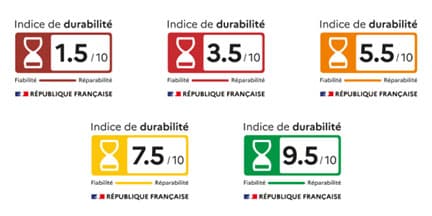

Pour identifier les appareils que l’on pourra garder plus longtemps, on peut se fier à deux indices :

- l’indice de réparabilité qui évalue la facilité avec laquelle un appareil peut être réparé en cas de panne. On le trouve sur les ordinateurs portables, les tondeuses à gazon électriques, les lave-vaisselle ou encore les aspirateurs.

- l’indice de durabilité, qui prend aussi en compte la fiabilité de l’appareil (résistance à l’usure, facilité de maintenance et d’entretien…) On le trouve sur les télévisions et les lave-linge.

Source : epargnonsnosressources.gouv.fr

Faire la chasse au gaspillage

Éviter que des ressources ne deviennent des déchets, c’est le crédo de l’économie circulaire : limiter autant que possible le gaspillage d’eau ou de nourriture, par exemple, est donc un très bon moyen de s’investir !

La cuisine zéro déchet est un bon exemple : acheter la bonne quantité, cuisiner les restes et les épluchures, limiter les emballages… autant de petits gestes qui comptent !

Passer en mode sensibilisation !

Changer ses habitudes d’achat, de cuisine ou de réparation n’est pas forcément compliqué, mais cela peut prendre du temps ! En parler autour de soi pour découvrir de nouvelles astuces ou pour partager son savoir-faire est une façon efficace de faire connaître ce sujet. Et, pour aller plus loin, pourquoi pas offrir des cadeaux de seconde main ?

Pourquoi l’économie circulaire est-elle indispensable aujourd’hui ?

Agir pour faire face à l’épuisement des ressources, à l’augmentation de la pollution et à la chute de la biodiversité n’est plus une option : c’est aujourd’hui nécessaire pour offrir un cadre de vie aux générations futures. Car valoriser la circularité des ressources construit une société plus résiliente, conciliant transition énergétique, développement durable et justice sociale.

Des impacts déjà connus

L’économie circulaire est un levier indispensable pour limiter l’extraction des ressources et réduire les gaz à effet de serre, mais aussi pour créer de nouveaux emplois et relocaliser des industries et des savoir-faire. L’économie circulaire représente plus de 800 000 emplois en France, dont plus de 135 000 liés à la gestion des déchets.

Certaines filières sont progressivement relocalisées sur le territoire, comme des filatures de lin et chanvre pour l’industrie textile, ou soutenues dans leur développement, comme la fabrication de cycles ou de chaussures “made in France”.

En France, plusieurs textes de loi encadrent et promeuvent le développement de l’économie circulaire, notamment la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) qui comprend plus d’une centaine de mesures : interdiction de l’usage de plastiques à usage unique, lutte contre le gaspillage des produits invendus, création de l’indice de réparabilité…

Quant à elle, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fait de l’obsolescence programmée un délit passible de sanctions.

Quels défis à relever pour l’économie circulaire ?

Si l’économie circulaire se développe à grande vitesse ces dernières années, le chemin est encore long. En témoignent par exemple la difficile lutte contre l’ultra fast fashion, qui met sur le marché 100 à 150 milliards de nouveaux produits de piètre qualité chaque année.

L’économie circulaire fait face à de nombreux défis, parmi lesquels :

- la lutte contre l’obsolescence programmée, notamment du matériel informatique et électroménager

- l’accélération du développement d’innovations durables,

- la création et le déploiement de nouveaux indicateurs pour aiguiller les consommateurs : label d’éco-conception, indicateur de réduction des déchets ou d’empreinte carbone évitée…

- la normalisation de la consommation responsable pour faire évoluer les mentalités.

Comment la Vendée s’engage-t-elle dans l’économie circulaire ?

Territoire à la fois rural et industriel, la Vendée est pionnière sur le déploiement à grande échelle du compostage et de la méthanisation : deux façons très concrètes de donner une seconde vie à des déchets, en les transformant en énergie. Mais l’économie circulaire s’illustre aussi de différentes manières sur le territoire !

Quelles initiatives vendéennes pour l’économie circulaire ?

Le secteur de l’économie sociale et solidaire mais aussi les commerçants sont mobilisés sur le sujet, puisque le département compte de nombreuses ressourceries et friperies, lieux indispensables de la vie locale pour faire connaître et valoriser la seconde main. La Vendée compte même des recycleries spécialisées, comme Les Polichinelles pour la puériculture, ou l’atelier ReCycle pour les vélos.

Mais le secteur artisanal et industriel s’engage aussi, petit-à-petit, conscient des enjeux environnementaux actuels. C’est par exemple le cas des meubles Gautier, qui font le pari de l’éco-conception, de Beneteau, qui planche sur la conception de bateaux à partir de matériaux recyclés, ou de la carrière Palvadeau qui a réduit son volume d’extraction de sable en réutilisant des déchets de béton dans certains produits finis.

Enfin, les collectivités sont aussi nombreuses à s’engager, en incitant la population grâce à la sensibilisation réemploi, ou via le Trophée Colibri qui récompense et valorise les actions innovantes en matière d’économie circulaire.

| Rendez-vous en octobre ! Chaque année en octobre se déroulent les journées nationales de la réparation. Plusieurs événements sont recensés en Vendée sur cette carte : repair cafés, ateliers… |

On le voit, l’économie circulaire est une réponse concrète aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Elle invite à réduire les déchets, à adopter une production durable et à repenser nos modes de consommation. De la seconde main au recyclage, en passant par l’écoconception et la consommation responsable, chacun peut contribuer à ce modèle. En Vendée comme ailleurs, l’économie circulaire est déjà une réalité : une chance pour réduire son impact environnemental, et bâtir un avenir soutenable.

Partagez cet article